[약초세상]혼용에 주의해야할 약초- 백작약과 적작약 약초야 놀자/혼용에 주의해야 할 약초2019. 9. 19. 09:00

작약은 백작약(白芍藥)과

적작약(赤芍藥)으로 구분하는데,

기원에 대하여는 설이 분분하여,

꽃의 색깔로 구분하기도 하고 뿌리의 색깔로 구분하기도 하며,

기원식물이 다르다고도 하고, 건조시 기온이 60℃를 넘으면

적작약, 이하이면 백작약이라고도 합니다.

1. 약전의 백작약과 적작약

대한약전 2002년판에서는

백작약과 적작약의 구분을 없애고 작약으로 통일하였으며,

작약 Paeonia lactiflora Pallas 또는

기타 동속 근연식물(작약과 Paeoniaceae)의 뿌리로

paeoniflorin(C23H28O11 : 480.47)이 2.0% 이상

함유한다고 수록하고 있습니다.

여기에서는 껍질을 벗긴다는 규정이 없지만

성상항에서 ‘바깥면은 흰색 또는 갈색을 띄며,

가끔 덜 벗기어진 갈색의 껍질이 남아있다’하여

껍질을 벗기지 않은 것과 벗긴 것을 모두 포함합니다.

어느 것이든 다만 paeoniflorin 함량이 2.0% 이상이어야 합니다.

일반적으로 시중에서는

여전히 백작약이라 하며 작약을 채취후

모래와 자갈과 함께 비벼 껍질을 벗기고

말린 뒤 다시 물에 담그고 밀봉하여

작약이 물기를 모두 흡수하면

절단한 것이 백작약으로 유통합니다.

이렇게 하는 이유는 생것을 잘라

그대로 말리면 뒤틀어져서

상품가치가 떨어지기 때문입니다.

하지만 지금은 작약을 캐자마자 세척을 해서

절단을 바로 하는 가공방법을 채택해

유통이 이뤄지고 있습니다.

중국약전의 경우 2000년판에서

백작약은 Paeonia lactiflora Pallas의 뿌리를

여름이나 가을에 캐내어 씻고

頭尾와 가는 뿌리를 없애고

끓는 물에 삶은 뒤

껍질을 벗기고 햇볕에 말리거나,

이를 다시 삶고 햇볕에 말리고,

paeoniflorin은 1.8%

이상 함유한 것을 백작약으로 규정합니다.

<사진 1·2>

적작약은 芍藥 Paeoniflorin lactiflora Pall.이나

川芍藥 Paeoniflorin veitchii Lynch의 뿌리를 말린 것으로,

봄·가을에 캐내어

뿌리줄기와 수염뿌리와 흙을 없애고

햇볕에 말리며, paeoniflorin은 0.8% 이상

함유한것을 적작약으로 규정합니다.

하지만 이전판에는

P. obovata Maxim.(草작약)도

실려있었으나 삭제되었는데

paeoniflorin의 함량이 매우 적기 때문입니다.

川芍藥은 열매에 黃色絨毛가 있으므로

毛果赤芍이라고도 합니다.

잎은 일반작약보다 좁은 모양을 보입니다.

<그림 1>

paeoniflorin은 3, 4년근에 가장 많고,

안쪽보다 껍질에 2배나 많으며,

수용성이므로 껍질을 벗기고

물에 씻는 과정에서 많이 사라지게 되어,

백작약의 기준치는 적작약보다 훨씬 적습니다.

약효는 백작약은 平肝止痛, 養血調經, 斂陰止汗하며,

적악약은 淸熱凉血, 散瘀止痛한다. <표 1>

paeoniflorin 함량만으로 본다면

한국의 작약은 적작약과 백작약을 모두 포함하면서도

중국의 적작약이나 백작약보다 기준치가 높은데,

paeoniflorin 함량이 많으면 무조건 좋은 건 아니며,

작약의 약효를 모두 대변하는 것도 아닙니다.

관상용 중에는 무려 6.0% 이상인 것도 있기 때문입니다.

2. 본초서의 백작약과 적작약

神農本草經에는

작약이 上品藥으로 수록되었으며

적백구분은 없었습니다.

적작약과 백작약의 구분은

陶弘景의 本草經集注에서

‘今出白山, 蔣山, 茅山最好, 白而長大.

餘處亦有而多赤, 赤者小利’라 한 것이

첫 기록이며, 다른 판본에서는

약효를 구분하여 적작약은 利小便, 下氣하고,

백작약은 止痛, 散血한다 기록하고 있습니다.

1062년에 나온 도경본초에서는

가공방법을 껍질벗기고 삶고 찌고

햇볕에 말리는 4단계로 설명하였고

‘若欲服餌 絶穀不飢’라 했으므로

救荒이나 補藥으로 사용되어

현재의 백작약과 용도가 일치함을 알 수가 있습니다.

뇌공포자론 에서도

햇볕에 말리고 대나무칼로 껍질벗기고

절단한 뒤 꿀물과 버무려 4시간 찐 뒤 다시 말렸으므로

꿀물에 버무리는 과정이 더 있고 삶는 과정은 없습니다.

이에 비하여 중국약전에서는

찌는 과정은 생략되어 있습니다. <표 2>

그리고 작약을 재배한 기록은

1092년 陳乘의 本草別說에서 처음이고,

本草綱目에서는 洛陽牧丹, 揚州芍藥이

품질이 가장 좋다고 기록하고 있습니다.

일반적으로 재배한 것은

비대하므로 백작약으로 만들고,

자연산은 적작약으로 만듭니다.

자연산 중에도 비대한 것은

역시 백작약으로 만들며

陝西省 寶谿白芍이 유명하며,

陝西省 華陰, 寧陝, 太白山에서 생산됩니다.

하지만 기원식물은 毛葉草芍藥으로

P. obovata Maxim. var. willmottiae (Stapf) Stern인데,

목질이 많고 약효는 떨어지므로

백작약으로 사용하기는 어려우며

이를 사천성에서는 川芍藥으로 사용한다.

백작약을 만드는 과정은

四川省과 浙江省에서는

먼저 꼬리와 머리 양단을 없애고

껍질을 긁어낸 뒤 끓는 물에

살짝 삶았다가 햇볕에 말리고,

安徽省 박주에서는 먼저 삶은 뒤 껍질을 벗깁니다.

상품으로서는 3개가 유명한데,

杭芍藥은 절강성 東陽, 臨安, 余桃가 유명하고,

박芍藥은 안휘성 박州, 渦陽 등이 유명하며,

川芍藥은 사천성 中江, 渠懸 등이 유명합니다.

특히 박芍藥은 안휘성의 4대약재중 하나인데,

기원식물은 P. lactiflora의 변종으로

P. lactiflora var. trichocarpa 으로 알려져 있습니다.

그리고 최근의 연구에 의하면

고도 2,000m 이상인 곳에서는

자연산 작약이 자라고

이를 적작약으로 만들며,

고도 400m 이하인 곳에서는

재배하고 백작약으로 가공하고 있습니다.

3. 상한론과 적작약

神農本草經에서는 작약을

맛은 쓰고 기운은 평하다 하였는데,

名醫別綠에서는 맛은 시고

기운은 평하면서 조금 차다고 하였습니다.

생것을 맛보면 대단히 쓰므로

신농본초경의 기술과 일치합니다.

中國藥典에서도 적작약은 맛이 쓰고,

백작약은 苦酸이라 기록하고 있습니다.

신농본초경에서는 작약의 약효를

“邪氣로 말미암아 배가 아픈 것을 없애고

血痺를 없애며 단단한 積을 깨뜨려

寒熱미하를 치료하고 소변을 잘보게 하며…”

라고 기록하고 있습니다.

내경에서 以苦泄之라 하였듯이

작약은 쓴맛으로 혈기가 뭉친 것을 깨뜨리는 약재입니다.

하지만 이는 이는 적작약에 해당되며,

백작약이 양혈약(養血藥)인 것과는 대비됩니다.

名醫別綠 이전에 나온 傷寒論에서는

작약으로만 되어 있으며,

수치법이 누구보다도 철저한데도

작약에 대하여서는 껍질을 벗기라는 등의

어떤 기록도 없습니다.

이를 바탕으로 추론해보면

상한론의 작약은 적작약인 것으로 추정되며,

작약의 용도에서도 적작약으로 생각됩니다.

최근의 연구결과에 의하면 작약은 瀉下作用이 있으며

작용기전은 대장의 점액질분비를 촉진하고,

소장과 대장의 연동운동을 촉진하며,

수분함유량을 늘리고,

아울러 空腸의 M1, M2 수용체를 흥분시키고,

대장의 β2 수용체를 차단함으로써

장의 운동을 촉진하는 것으로 알려져 있습니다.

뿐만아니라 atropine으로는 차단하지 못하는

새로운 수용체를 차단할 가능성이 있다고 알려지고 있습니다.

그리고 작약은 신맛이 있어 수렴하므로

땀을 그치게 한다고 하지만,

후세방에서 止汗劑로 유명한

육황탕, 옥병풍산, 모려산 등에

작약은 들어있지 않습니다.

汗出에 사용하는 계지탕도

땀을 그치게 하는 처방이 아니라

땀을 내게 하는 처방으로

通因通用법을 적용한 것이다.

이처럼 상한론에서는

적작약을 사용한것으로 생각됩니다.

4. 현대적 연구성과와 전망

백작약과 적작약의 구분은

가공방법에 따른 것입니다.

본초서에서는

백작약은 껍질벗기고 찌고 삶고

햇볕에 말렸지만,

현행 중국에서는 찌는 과정은 없고,

한국약전에는 적백의 구분조차 없으며,

단지 관행상 백작약은 껍질을 벗기고

물로 씻고 햇볕에 말리고 있습니다.

일부에서는 백작약을 만드는 과정에서

껍질벗기고 물로 씻으면

paeoniflorin이 줄어들기 때문에

작약은 그대로 건조해야 한다는

주장을 하고 있습니다.

하지만 백작약의 제법은

이미 1,000년전의 본초서에 수록되어있고,

사용목적도 적작약과는 달랐습니다.

그리고 최근의 연구에 의하면

paeoniflorin 의 하한선 뿐만아니라

상한선도 정하여야 한다는 주장이 나오고 있으며,

백작약으로 가공하는 과정에서

유해성분인 benzoic acid가

현저히 감소하였다는 보고도 있기에

작약의 약효를 paeonifporin만으로

모두 설명할수 있다고 보기도 어렵습니다.

앞으로는 작약을

물에 삶는 과정과 씻는 과정에서

paeoniflorin이 줄어드는 것 이외에

어떤 변화가 일어나는지를 연구해야하며,

아울러 찌는 과정에 대한 연구도 필요하다고 보여집니다.

그리고 무엇보다도

백작약과 적작약의 약효는 완전히 다른 것은 아니고

공통점이 있으면서도 각자의 특성이 있을 것으로 생각되는데

이에 대한 검정이 필요합니다.

paeoniflorin 함량에 근거하여

작약을 껍질벗기지 말자는 주장은

백작약을 없애고 적작약만 사용하자는

주장이 되기에 자칫 혼동을 줄 수 있다고도 보여집니다.

출처: 김인락 동의대학교 한의대 교수

민족의학신문 연재물

'약초야 놀자 > 혼용에 주의해야 할 약초' 카테고리의 다른 글

| [약초세상]혼용에 주의해야할 약초- 당귀 (0) | 2019.09.30 |

|---|---|

| [약초세상]혼용에 주의해야할 약초- 대황 (0) | 2019.09.25 |

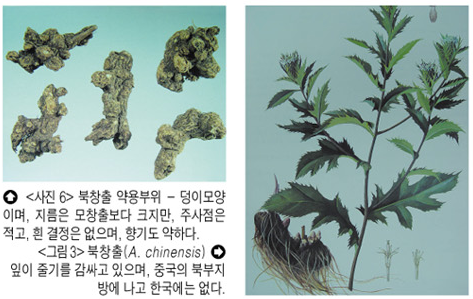

| [약초세상]혼용에 주의해야할 약초- 백출과 창출 그리고 삽주 (0) | 2019.09.11 |

| [약초세상]혼용에 주의해야할 약초- 위유와 황정 (0) | 2019.09.02 |

| [약초세상]혼용에 주의해야할 약초- 우슬 (0) | 2019.08.29 |